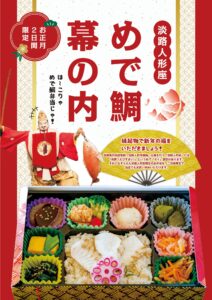

朝日新聞に「淡路人形座」が紹介されました!

義太夫節 舞台を満たす情感

朝日新聞に「淡路人形座」が紹介されました!

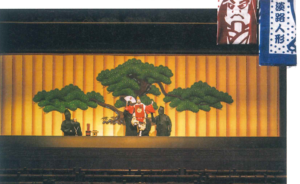

1体の人形を3人で操る「人形浄瑠璃」。

兵庫県の淡路島には、江戸時代の最盛期には大小40あまりの人形座があり、全国を巡ったそうです。名門・吉田博次郎座の道具類を継承しているのが、淡路人形座です。淡路島の南端に位置する福良湾。海のにおいがただよう湾内に、淡路人形座が拠点とする淡路人形浄瑠璃館(南あわじ市)がある。

「転のかたより、袋どのの街入り〜」。大のリズムに合わせ、戎さまが酒に酔い、陽気に購る。えびす顔で前向きに生きよう。そんな明るい雰囲気に包まれる演目「戎舞」。独特の節回しで語る大夫を務めたのが、近藤類さん(25)。竹本友富士の芸名で活躍している。

南あわじ市の中学校、高校には人形浄瑠璃の活動を行う部活動があり、淡路人形座の座員もこの部活動経験者だという。友冨士さんも中学、高校と所属してい友富士さんは子どものころ、地元の春祭りで神社に奉納される淡路だんじり唄(太鼓と拍子木でリズムをとり、独特の節回しでうたい上げる)が好きだった。人形浄瑠璃のダイジェスト版のようなもので、近がのおばちゃんをつかまえて、だんじり頭を丸々全部聞いてもらったことも。高校の時、東京の国立劇場で人形浄瑠璃の舞台に立つ機会があり、この世界に飛び込もうという思いを強めた。人形浄瑠璃では、人形を操ることを「遣う」という。①人形のかしらと右手を操る「主遣い」②左手を操り、小道具も扱う「左遣い」③両足を操り、足拍子を踏んで効果音を出す「足遣い」。この3人が1体の人形を操る。これを三人遣い」と呼ぶ。

もともとは小さい人形を1人で操っていたが、18世紀前半に三人遣いが考案された。息をあわせて人形を操るのはとても難しく、「足八年、左八年、かしら一生」といわれるほどだ。友冨士さんが担う文太は、物語の内容や登場人物の言葉を、情感たっぷりに「義太夫節」で語る。衣装の肩衣・袴を身につけ、床本(台本)を置く見台を前に座る。

「落語は師匠が落語を教える際、「三遍稽古」といって、同じ話を3回聞かせます」と天吾さん。友富士さんは「太夫も、師匠の語りを聴いて学びます。ただ、間の取り方、節回しなど、癖を抜くのが難しくて、プロとアマチュアの違いを感じました」と話した。

淡路人形座では後継者を育てようと、座員が子ども会や小学校、中学や高校の部活動などに出向き、指導を続けている。昔話の「桃太郎」を浄瑠璃にして子ども向けに上演し、人気を集めているという。最近、力を入れているのが動画投稿アプリ「TikTok」。人気歌手のAdoさんの歌にあわせて戎さまがコミカルに踊る動画などがアップされ、100万回以上再生されたものもあるという。

友富士さんは「伝統を踏まえながらも、今に通じるようなものを続けていきたいです」と話した。

編集スタッフの皆様へ

この度は素敵な誌面でご紹介いただき、ありがとうございました!