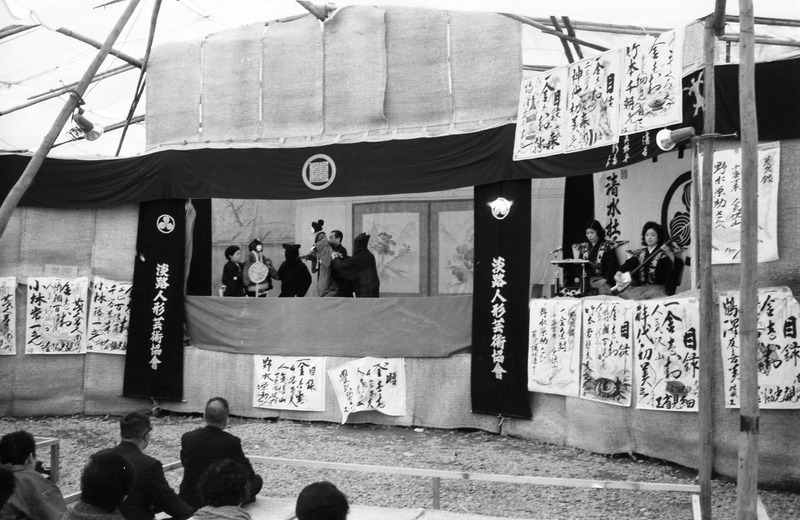

淡路人形座について

美しい四季と恵まれた風土の中で受け継がれてきた淡路人形を今に伝える

1964年に発足した淡路人形座は、260年以上の歴史を誇る吉田傳次郎座の道具類を引き継ぎ、何世代もの人々の創意工夫が重ねられ受け継がれた人形浄瑠璃を上演しています。

1976年に淡路人形浄瑠璃は国指定重要無形民俗文化財に指定されました。

淡路人形座は常設館で公演をする一方、国内外への出張公演、学校への 出張講座、小・中学校、高校、子供会活動の後継者団体への指導、全国の伝統芸能人形芝居保存会への協力など、人形浄瑠璃の普及・発展のための活動も積極的に行っております。

座員紹介

師匠

竹本 友庄

(たけもと ともしょう)

江戸時代にタイムスリップして芝居のひとときを一緒に楽しみましょう。

太夫・三味線

人形

吉田 徳蔵

(よしだ とくぞう)

吉田 光太郎

(よしだ こうたろう)

淡路人形座の成り立ち

吉田傅次郎座の伝統を受け継いで

淡路島には江戸時代の初期から昭和の初めまで大小様々な人形座があり、淡路島内だけでなく全国を興行して、人形浄瑠璃の魅力を伝えました。その中の大座の一つ、吉田傳次郎座の道具類を淡路人形座が継承し公演をしています。「引田家文書」の元文六年(1741)の「相定申一札事」に署名捺印している三十八座の一座でした。

源・久・六の三座と同様に綸旨・櫓免許書などを持って諸国を巡業しました。明治二十年頃から四十年頃までは小林六太夫座からも座員を入れ、若衆組を作り、二組に分かれて興行をしていました。主な巡業先は淡路・徳島・讃岐・伊予・紀伊・播磨・山陰道・北陸道などで、特に伊予は得意先が多かったらしく、伊予の細工人の名手・面光義光作の三番叟の白式尉・黒式尉の面を始め、面光の優品と言われるかしら、殊に狐、虎、蜘蛛など動物のかしらに珍品があったと言われています。

傳次郎座のお芝居「本朝廿四孝」を見た松山藩藩主松平公(明治より久松氏)のお姫様が八重垣姫に着せるようにと下さった打掛が淡路人形座で今も大切に保存され、また、菊の花が刺繍された手の込んだ襖も残っています。藩主から下賜された道具立ては立派で、他の座が真似したが、どれも吉田傅次郎座にかなわなかったと言われています。

傅次郎座の繁盛を偲ぶ資料として文化・文政年間(1804-1829)讃岐の金比羅大権現金堂等の造営に再三寄進したこと、嘉永六年(1853)に三条八幡神社に石鳥居・狛犬を寄進したこと、また、明治十三年(1880)讃岐の金比羅宮に近百円を寄進し、御紋付銀杯を拝受したことがわかっています。大正五年二月、傅次郎座は愛媛県内子町内子座の柿落としに招かれ、十一日間公演したチラシと契約書が内子座に現存しています。出し物は傅次郎座が得意としていた「妹背山女庭訓」を上演しました。

昭和初期には他の座と同様に経営が困難となり、第二次戦争末期から休業状態となって、座本当主は別に骨董屋を営むようになっていました。昭和三十三年に三条大御堂境内に淡路人形発祥の地の碑を建立する発起人となりましたが、跡継ぎがなかったので、道具類・古文書等一式を淡路人形芸術協会に譲渡しました。

「淡路人形座」誕生から国指定重要無形民俗文化財に指定へ

藩主や地域の有力者に保護され、全国各地で興行していた淡路人形芝居でしたが、明治になると、大きな時代の変化の中で観客の関心が他の娯楽に移ったり、人形芝居の修行の苦しさから若い後継者が育たなかったり次第に衰えていきました。第二次世界大戦後、淡路人形は消滅の危機にさらされていました。伝統を守ろうとする人々の力で昭和三十九年(1964)「淡路人形座」が生まれ、その後、淡路島の1市10町(現在は3市)が協力し淡路人形協会が発足しました。興行を始めた淡路人形座は常設館で公演する一方、国内はもちろんのこと国外でも公演を行っています。また後継者団体への指導、全国の人形芝居保存会への協力など人形浄瑠璃の普及、発展のための活動も行っています。

昭和五十一年(1976)五月四日、「郷土の古典芸能を守ろう」と伝統芸能を見直す気運の高まりとともに、喜怒哀楽を情緒豊かに表現する舞台芸術が内外ともに高く評価され、淡路人形浄瑠璃が国指定重要無形民俗文化財に指定されました。

淡路人形座で研修した人々

- 熊本県 清和文楽

-

清和文楽館で雇用された倉岡寿典さん、佐藤義和さん、渡邊奈津子さん、岡本翔さんは語りと三味線の修行のために2年間、人形遣いの山下真衛さんも2年間、梶原修二さんは約1カ月間、淡路人形座で研修。

- 長野県 伊那四座(黒田人形保存会、今田人形保存会、早稲田人形保存会、古田人形保存会)

-

淡路人形座の吉田東太郎師匠の後、吉田新九朗が毎年、人形の指導のために長野県に出張している。人形の着付けは、淡路人形座で研修。

- 京都府 和知人形浄瑠璃保存会

-

淡路人形座で人形遣いの研修。

- 愛媛県 朝日文楽保存会

-

淡路で太夫と三味線の研修。

- 岡山県 奈義町横仙歌舞伎

-

寺坂信也さんが淡路人形座で太夫と三味線を2年間研修。

- 東京都 八王子車人形

-

八王子車人形 西川古柳座の人形遣い西川柳玉さんが1年間、淡路人形座で研修。

淡路人形浄瑠璃を受け継いで

淡路人形浄瑠璃の後継者を育成すべく、淡路人形座の座員が子ども会や小中学校、高校の部活動、青年グループなどに直接指導を行っています。活動を通し、現在ではたくさんの後継者が育っています。

また、地域の木偶(でこ)作りサークルでは、かしら作りの伝統技術を継承するとともに、作品展などを通じ淡路人形浄瑠璃の魅力を伝えています。

淡路人形浄瑠璃後継者団体

- 市小学校郷土文化部

-

昭和46年、淡路人形発祥地の小学校であり、また郷土の伝統芸能の伝承を目的とした部として活動を開始しました。

浄瑠璃と人形操りの師匠の下、順調に部活動を進めていましたが、平成元年、人形を教えていた隅田正子師の逝去により、浄瑠璃のみの練習となっています。

主な公演は後継者団体発表会をはじめ、三原文化芸能祭、その他の行事に参加。

昭和52年にはテレビラジオ放送コンクールで日本代表として世界の放送局で放映され、世界第2位になりました。所在地 / 兵庫県南あわじ市市福永345-1

創 立 / 昭和46年

指導者 / 鶴澤友弥 - 福井子供会人形浄瑠璃部

-

昭和46年、鶴澤友路師匠のご指導でまず浄瑠璃の練習を、翌47年には隅田正子師のご指導により、人形操りの練習を始めた。週1回、両師匠の熱心なご指導と、子供たちの真剣な練習により、活動を続け毎年十数回、各地で練習の成果を披露している。

平成元年、兵庫県、南淡町、淡路人形協会並びに関係各方面の絶大な支援により、南淡町子供人形浄瑠璃館が完成した。所在地 / 兵庫県南あわじ市賀集福井392

創 立 / 昭和46年

指導者 / 竹本友庄, 吉田廣の助 - 三原中学校郷土部

-

昭和58年、地元の熱意に動かされて、伝統継承を目的とした郷土部が浄瑠璃の同好会として創設され、語りの練習を開始。

翌年、部活動として正式に認められ、淡路人形協会より、人形の寄贈も受けて、本格的に部活動として出発しました。

現在では「人形・語り・三味線」の三業全てを生徒自身がこなし、「生写朝顔話」、「伊達娘恋緋鹿野子」、「鬼一法眼三略巻」、「戎舞」、「寿式三番叟」、「傾城阿波の鳴門」の6外題を演じている 語りと三味線は、座員の鶴澤友勇、人形は吉田徳蔵が指導している。

毎年、地元をはじめ、島内外で、約30回の公演を行っており、部員たちは郷土文化の継承者として毎日の練習に励んでいます。所在地 / 兵庫県南あわじ市市十一ヶ所14-12

創 立 / 昭和58年

指導者 / 鶴澤友勇, 吉田徳蔵 - 南淡中学校郷土芸能部

-

昭和58年、旧南淡町の統合開校と同時に郷土芸能部が創部されました。

現在は「絵本太功記」「壷坂観音霊験記」「日高川入相」「戎舞」の4外題を上演している。

人形はもちろん太夫・三味線・3つの部門を生徒自身が自主的に活動し、淡路人形浄瑠璃の継承を行っている。

創設当初、三味線と語りを「人間国宝」の鶴澤友路師、人形操りを吉田東太郎師に学び、両師匠の弟子が指導を続けている。

生徒自身が後継者として、技だけでなく、企画から舞台づくり、そして宣伝・広報活動の力をつけ、人形芝居を地域はもとより全国へとプロデュースできるよう努めている。所在地 / 兵庫県南あわじ市潮美台3-1

創 立 / 昭和58年

指導者 / 吉田光太郎, 鶴澤友吉 - 淡路三原高等学校郷土部

-

昭和27年、郷土部が創部されました。

昭和33年のソ連公演をはじめ、淡路人形座の海外公演にも部員が参加している。

昭和57年に、校舎内に人形会館を建設。

平成5年度・10年度には全国高校総合文化祭で、人形・浄瑠璃・三味線の三業すべて生徒が演じたことが評価されて優秀賞(文化庁長官賞)を受賞し、優秀校東京公演に招かれて、東京・国立劇場の檜舞台に立った。

現在も国内外で年間約20回の公演を行う。所在地 / 兵庫県淡路三原高等学校郷土部

創 立 / 昭和27年

指導者 / 竹本友喜美, 吉田新九朗 - 淡路人形浄瑠璃青年研究会

-

昭和46年、三原高校郷土部出身者が淡路人形研究会(昭和52年に現在の「淡路人形浄瑠璃青年研究会」と改称)として発足した。

昭和53年東京九段会館「第二十七回全国青年大会郷土芸能の部」に出演し「優秀賞」を受賞。兵庫県より「ともしびの賞」を受賞。

現在は、三原高校郷土部出身者以外のメンバーも加わり活動を続けている。所在地 / 兵庫県南あわじ市市十一ヶ所14-12 三原中学校内錬成場

創 立 / 昭和46年 - 淡路人形芸舞組

-

平成14年、当時の現役高校生が集まり「南淡中学校郷土芸能部OB会」を発足。平成18年に再度メンバーを募り「淡路人形芸舞組」に改名し、社会人の後継者団体として活動を再開した。

主な外題は「戎舞」で、毎週練習を重ねながら日々技術の向上に努めている。

毎年1月10日早朝に西宮神社で行われる「福男選びレース」では戎の人形を操り、ゴールの境内で参加者たちに祝福を施したのち、会館で「戎舞」を披露するのが「十日えびす」の恒例となっている。

その他近畿圏内を中心に島内外で公演活動を行なっている。所在地 / 兵庫県南あわじ市市十一ヶ所14-12 三原中学校内錬成場

創 立 / 平成18年

木偶(でこ)作りサークル

- 小林六太夫研究会

-

淡路人形芝居の小林六太夫座があった洲本市鮎原で平成5年に、郷土文化継承のため、当時の鮎原公民館長が有志を集め、かしらの制作を目的とした小林六太夫研究会が創設させる。

創設時の指導者は西口勝氏。

鮎原公民館の一室を借り、現在は指導者が不在で会員同士互いに批評し合いながら、楽しい雰囲気の中で「かしらづくり」に取り組んでいる。

かしらの製作を主体に活動していますが、淡路人形芝居の歴史等の勉強や地域の文化祭、県民局や淡路文化会館主催の作品展にも参加している。

また、鮎原小学校の児童に小林六太夫座のことや淡路人形芝居の歴史、人形の操り方を説明する等、地域文化の継承をしている。所在地 / 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷59 鮎原公民館

創 立 / 平成5年

お問い合わせ / 0799-32-0382(鮎原公民館) - 淡路木偶づくり講座

-

三原高校郷土部が創部30周年を迎えるのを機に、昭和56年、三原高校の美術部生徒と有志の職員によって「三原高校淡路人形木偶人形の会」が発足し、鳴門市の人形師作本峰雲氏を迎え、活動が始まる。

昭和58年度からは、地域の方々の参加を募り「三原コミュニティカレッジ木偶づくり入門講座」がスタートとし平成22年度からは、活動場所を南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館に移し活動を続けている。

作本氏引退後は藤野良一氏が指導にあたる。

作品展や制作実演への参加、後継者団体の人形修理・製作協力なども行っている。所在地 / 兵庫県南あわじ市市三條880 淡路人形浄瑠璃資料館

お問い合わせ / 0799-42-5115

淡路人形浄瑠璃 小中学校への意識調査 及び

座員のライフヒストリー調査経過報告

平成29年度文化庁「文化芸術振興費補助金」(文化遺産総合活用推進事業)普及啓発事業 淡路人形浄瑠璃後継者未来塾

淡路人形協会では、上記の文化庁の補助をいただき、淡路人形浄瑠璃の後継者団体の部員を増やし、淡路人形浄瑠璃を未来につなげようと園田学園女子大学の大江篤先生と上椙英之先生による淡路人形座の座員の聞き取り調査を実施しました。

■ 資料ダウンロード

淡路人形浄瑠璃 小中学校への意識調査 及び 座員のライフヒストリー調査経過報告(PDF:1.35MB)