スタイルアサヒ4月号に「淡路人形座」が紹介されました!

三人遣いの人形と間と節回しの語り

スタイルアサヒ4月号に「淡路人形座」が紹介されました!

ルーツは子どもの頃の祭りのだんじり唄

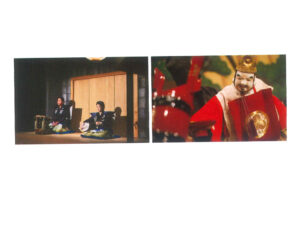

一体の人形を3人で操る「人形浄瑠璃」。淡路島には江戸時代、大小40あまりの人形座があり、江戸時代には全国を巡ったそうです。名門・吉田傅次郎座の道具類を継承しているのが、淡路人形座です。

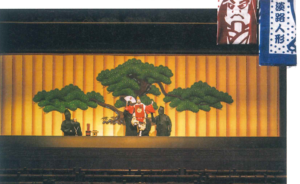

戌亥のかたより、戎どのの御入り〜 釣り竿担いでどやどやどや〜……太鼓のリズムに合わせ、戎さまが酒に酔い、陽気に踊る。えびす顔で前向きに生きよう。そんな明るい雰囲気に包まれる演目「戎舞」。

とても難しく、「足八年、左八年、かしら一生」といわれるほど。舞台では、人形遣いは黒衣と頭巾を着用します。太夫は、物語の内容や登場人物の言葉を情感たっぷりに、義太夫節で語ります。衣装の肩衣、袴を身につけ、床本(台本)を置く見台を前に座ります。

師匠に学んだ間と節回しでどんな役もこなせる太夫に落語は師匠に習う際、「三遍稽古」といって、同じ話を3回聴きます。

友冨士

太夫も、師匠のテープを聴いて学びます。ただ、間の取り方、節回しなど、アマチュア時代の癖を抜くのが難しくて、プロとの違いを感じました。舞台でお客様の様子を見ながら、表現方法を工夫することもあります。

天吾

落語と共通点が多いですね。僕も落研時代の癖をよく師匠に怒られました。淡路人形座では後継者を育てようと、座員が子ども会や学校、部活動などに出向き、指導を続け

るほか、「桃太郎」を浄瑠璃にした演目など子ども向けの演目も増やしています。友冨士

動画通信アプリへの配信にも力を入れています。ヒット曲に合わせて戎さまがコミカルに踊る動画など、180万回以上再生されたものもあって、若いお客様が増えました。

天吾

面白い!人形が語る上演前の注意も、工夫されているな〜と感心しました。

夢は何ですか?友冨士

師匠のようにどんな役でもできる太夫になりたい。夢は「忠臣蔵」の六段目を語ることです。生の舞台で、迫力ある人形浄瑠璃をぜひ見ていただきたい。伝統を踏まえながらも、今に通じるものを続けていきたいです。

編集スタッフの皆様へ

この度は素敵な誌面でご紹介いただき、ありがとうございました!